過去記事

正月休みの工作はスピーカー

キットをそのまま作るだけでは簡単に終わってしまうので、少し改造を加えます。

キットのスピーカーの形式は「バスレフ」と言って、市販スピーカーでもっともよくある構造です。せっかく自作するのに、市販スピーカーと同じでは面白くない。

そこで、市販スピーカーにはなく、自作ならではの構造として人気の、バックロードホーンという構造にします。

私はスピーカーを自作しようと思うまでは、まったくスピーカーの構造など知りませんでした。情報収集はネットです。収集と言っても、下記のサイトを一通り読むだけで必要な知識は一通り揃います。本来はきちんと書籍を読むべきですが、それは1つ作って自分の趣味として今後も継続していくことにした時で良いと思います。

「初心者の自作スピーカー講座」

もともと、職務上、振動工学や流体の基礎知識は持っているので、音響工学はそれの応用編ですから、書かれていることの根っこの部分は、まあ大体の見当がつきます。とりあえず、今はそれでよし。

少し余談になりますが。

最近はFacebookだのツイッターだので、どうでもいい情報が垂れ流されていますが(このBlogもそういうサイトの一つに成り下がっていますが)、ひと昔前は、マニアな人が色々な情報をまとめてくれているサイトが多数ありました。本来、ホームページとはそういうものです。上に紹介したサイトは、そういう良き時代の雰囲気を残した良サイトです。

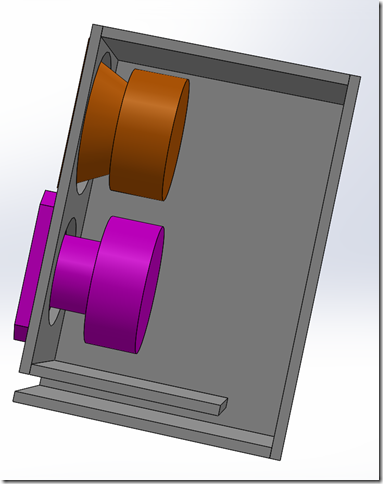

これがキットのままのバスレフ構造。3D-CADでモデルを起こしました。3D-CADは、仕事で30年の付き合いなので、紙と鉛筆みたいなものです。こんな単純なものであれば、10分程度の所要時間。

上がウーハー、下がツイーター。スピーカーユニットは、ノギスで計測しました。大きさが表現できていればよいので、これで十分です。

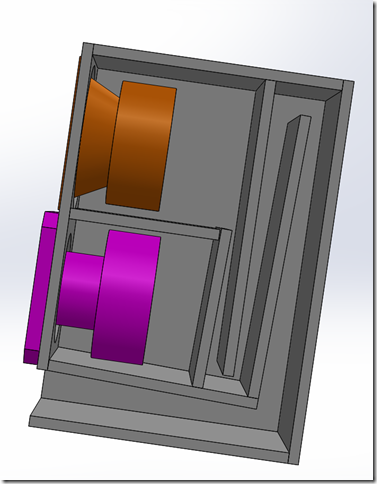

上の構造から、バックロードホーンに改造したのがこれ。スピーカーユニットの後ろに出てきた音を増幅する構造です。特に低音部を強調するために、スピーカーユニットの後ろに長い音の道を作ります。これがバックロード。そして少しずつ開口の面積を広げます。すなわちホーンです。

箱が小さいので、先のサイトに書かれている設計指針どおりにするのは全然無理ですが、できるだけ努力はしました。こっちのモデル作成は多少の計算と調整をしたので、1時間くらいかかりました。

3D-CADを使うと、構成部品の板の図面を自動生成してくれます。機械設計の世界では、このように全体を表しているモデルを計画図。部品一つ一つの寸法を記載して、加工するときに参照する図面を部品図と呼びます。そして、計画図から部品図を起こす作業を「バラシ」と言います。

よく、在宅でできるアルバイトとして紹介されているCADオペレータとは、この「バラシ」を行う人の事です。しかし、昔と異なり、CADのおかげでバラシが大幅に容易になり、さらに場合によってはCADモデルから工作機械の加工プログラムを自動生成するようになってきているので、CADオペレータの需要はかなり減っていると思います。かつて手書き図面時代のトレーサーと同じ道をたどるでしょう。

今回、板の加工には、プログラムで動く工作機械を使うのではなくて自分で切り出すので、部品図にすることが必要ですが、このような簡単な形状であれば、バラシはCADが自動でやってくれます。

設計はこれで完了で、次は板の切り出しです。